カンバ・フェロー のプレビュー

警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。

以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。

| 国名 | カンバ・フェロー |

| 首相 |  |

| 首都 | フェロー |

| 総人口 | 約1,300,000人 |

| 軍事技術 | Lv.8 |

| GNP | 1000億 |

| 国家理念 | 攻撃・金融主義 |

| 同盟 | ‰ウロボロス同盟の盟主 |

国旗

体制構造

政治

- 投票によって代表を決める代議制を取りつつ、運営は直接民主制。

任期はなく、いつでも交代させることが出来る。

新たなリーダー「キュウリ」の代になってから食料が安定し交代の様子はない。

しかし、暴動が起きたら最後、次の代表が誕生しているだろう。 - 地方分権の歴史が長いため、首都に一極集中はしていない。

- 永世中立をめざす重武装の国家。殆どの成人男子が予備役もしくは民間防衛隊として有事に備えている。軍事基地が高い密度で存在する上、岩山をくりぬいて建設されるなど高度に要塞化されている。

- 国民皆兵を国是としており、徴兵制度である。20-30歳の男子に兵役の義務があり女子は任意である。男性の大多数は予備役軍人であるため、各家庭には自動小銃と銃弾が支給され各自で保管されている。地区単位で設置されている武器庫には対戦車火器や迫撃砲等が収められている。これらの支給火器が犯罪に用いられることはごく稀である。

- 16歳以上でポルノ出演、性行為が適法とされ、

互いの同意があれば12歳以上でも性行為は適法とされている。

(所有者と奴隷との行為は認められていない)

国の許可を得れば管理売春も限られた地区でのみ合法である。

売春を国の管理の下で合法化したことで、衛生状態の向上が図られ、

性感染症感染率が低下し、また税収増加、売春に従事する女性達の保護の充実などが実現し、国内では評価する声が高い。

(この内容一度消されたっぽい。相応しくないようでしたらその旨を書き込んで下さい。)

労働

- 略奪によって得た人々を使った奴隷制。

ただし、自由を尊ぶ精神のせいか、奴隷にさえもわずかな賃金をあたえ

それがたまれば、自由になるチャンスを与えている。

経済

- 自由や自治の精神による自由市場。

- 卓越した手工業によって加工した製品と奴隷をもってして

貨幣や食料、嗜好品との交易活動を行っている。 - フェローとは「羊」の意味という説が有力。

古くから羊を中心に馬や牛、ヤギなどの放牧、養鶏も盛んに行われており

その関係で牧草の栽培は諸島の至る所で行われている。

ただし、高緯度、冷涼な気候のため、牧草以外の農耕には適さず

タラを中心とする漁業、鯨漁が発達した。 - 良質の鉄が取れたため採掘場が発達し造船技術、航海技術の向上に繋がっている。

また、近年ではレアメタルの高騰によって採算が取れる様になったため

ガリウム目的としたアルミニウム採掘量は拡大の傾向にある。 - 現在注目される産業は、フェロー諸島領海域の石油開発である。

石油は国家経済を支える収入源として期待されている。

風土

ツンドラ地帯が大部分を占め寒冷な気候。その為、慢性的な食糧難に陥っている。

民族性

- 自由を尊ぶ精神と冒険心が強いと言われている。

- 多国より連れてきた奴隷達がそれぞれの信仰を持っており

国教は存在せず信教の自由を謳っている。 - 政治体制と国民性により明確な上下関係の意識が薄い。 その自主自立の精神のゆえに一大勢力になりにくいとされている。

宗教

- 宗教的戒律は概して緩やかであり、政教分離が進み世俗的である。

宗教間での結婚も盛んに行われている。

- 大きく分け四割ケルト系キリスト教が、三割が拝火教

二割が原始宗教キューカンバー、少数派でヒンドゥー教や仏教が存在すると言われている。

しかし、かなり曲解しており本来の教義は守られていない。

- 周辺諸国の宗教事情により対外的にはキリスト教で通している。

文化

- 音楽や伝承の宝庫で古い文化を残し親まれている。

- エールが主たるアルコール飲料である

- 時季折々に欠かせないのがダンスで先導役に合わせて島の古謡を大合唱しながら足を踏み鳴らす。お祭りの際は、国会議事堂前の広場は国中から集まってきた人々によって日暮れ時から3時間近く続けられる。指揮を執るのは首相。これは、海賊時代の集会の名残で、直接民主制に付随するように形式的に現代まで引き継がれている。

- ウィンタースポーツが盛んで、冬季オリンピックにも毎回多数のすぐれた選手を輩出している。

- 船を副葬にする慣習が存在する。

- 年に一度、胡瓜を敬い尊ぶ奇祭が行われている。起源は不明。

地形

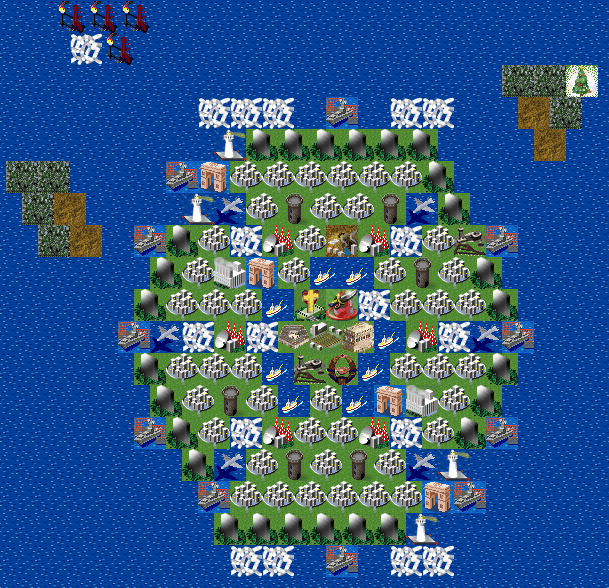

第四海域用の構造。海域が変わるにつれ、構造を変更する予定

↓イメージモデル(必ずしもこの様にするとは限らない)

- 海によって島を斜めに切り裂かれている。

そのため、水門を設置し水面の操作を行い、住民の交通を小舟で補えるにようになっている。

- 港は自国籍の船のみが入港を許されている為に

島の中心に建設されてる国際空港が、フェローの玄関先とされている。

- 敵対国や怪獣から仲間を守るために島の周りを城壁を築いてある。

- 残された文献によると、修道士が最初にこの島を発見して修道院を築いた。

島の中心に存在する聖堂がその修道院と言われている。

アカシックレコード

戦史

- 第一海域「架空都市アーカム」の大戦

放棄前に起きた戦争で800ターン以上続いた

- 信念の戦火

カンバ・フェロー視点の「信念の戦火」

500ターン以上続き、約40島が関わった大戦。

第三予備海域で起きた戦争で、一騎打ちから同盟連合VS無所属連合へと姿を変えた。

敵の中心人物の身柄を確保したが、殲滅には至らなかった。

- 血の足跡

自身の戦争集。

対戦国に対する評価

嫌みや侮辱しているわけではありません。上級プレイヤーになって貰うべく感じた事を忌憚無く書きます

| 対戦国 | 私的評価 |

| ピンポン島 | まともに矛先を交えたのは一騎打ちの合いだだけ。高級機の建造を気軽にしていたので長期的な一騎打ちになれていないようだ。資金運用は慎重に |

| 名も無き島 | スタンドプレイ志向が高い。戦い方は力押しの印象が強く編成による作戦志向が低いようだ。決まった戦い方は対応され効き目が薄くなる。もっと変化を付けるべき |

| グリーンソイビーンズアイランド | 平凡。特筆するべき点がない。工夫を取り入れよう |

| かえるけろけろ | 仲間集めが巧いようだが、指揮能力に問題あり。盟友の不満もさることながら手をかした外部勢力に不満を持つ方がかなりいた。取りあえず限定した味方を作り、指揮する事になれ、安易な解決策に逃げない |

| ΣTHE HOLY ISLAND | 宣戦布告されただけで戦った事はない。観察していた印象ではあきらめが早い。危機的状況になれるため低海域ではもっと粘るべき |

| 最後の会社 庶務二課 | 文句なしに強い。この連帯と行動力は第一海域で十分通用する。あとは役割分担を決め、特化していくと良い |

| 闇の同盟 | 実際に戦っているところはあまり見た事がない。同盟の主旨上、仕方がないが加盟国全体に戦力低下が見られる。攻められないためにも、もう少し強化するべき |

| コラム | 強くはないが決断力にとむ。信念の戦火で予め同盟を解散した事は高く評価できる。分かっていても実行できない島が多い。これから先、期待 |

| 虹色の汽車島 | 良くも悪くも普通。自軍より弱小勢力ならば負けないだろうが、強い相手は少しつつ押され負けるだろう。決定力を付けるべき |

| ∞新日本大帝国 | 防衛施設は大切である事は理解したと思う。あとは高級機を無闇に激戦地に送らないようにね |

| ∞koro | 島寄せをして防衛意識を臭わせるが防衛施設がないので、島その物がハリボテ |

| ∞Σなまず (Σ札幌要塞 ) | 早く島を完成させよ。開発速度が遅い島はそれだけで不利。百科事典で開発手順を見直そう |

| ☆ボブボブボブボブ・☆新生★天空の島 | 共に防衛に力を入れすぎ。しかも、航空機ばかりが占めているので90式に弱く、攻撃に出られない。ジリ貧島 |

年代記

- 系譜

住民の祖先は第一海域に存在した「架空都市アーカム」。彼の島は昔、謎の天変地異が発生し沈んでしまった。

管理人スイッチが発動したとも箱庭神が舞い降りたとも言われているが真実は不明。

本来ならば総ての住民は海底深く閉じこめられてしまうところだったが

当時の第一海域の国々でもトップクラスの技術力のお陰で一部の住民は難を逃れた。

以後、数百年、海賊行為を繰り返しいつしか本物の所属不明の海賊となってしまった。

しかし、人が増えすぎてしまい定住を望む物達が発生。

彼らは第四海域予備にて新天地を発見し陸地での生活を決意する。

- 交流

アーカム隊は島の地図を作製する為に探索を始めた。

その過程で原住民の修道士との出会いを果たす。

修道士たちは事情を聞き共に生活することに同意した。

修道士たちは布教を目的としていた事と、人手が不足していたことから容易に受け入れられたと云われている。

お互いに持ち合わせている技術や教育、文化の交流を始め

アーカム人の自然への畏怖、探究心の情熱はそのままキリスト教への信仰に姿を変え

修道士たちは閉鎖的な文化が広がっていった。

芸術品は、見事な色彩で飾られた写本という形で、神の賛美をたたえ

修道院は彫刻や絵画で装飾される様になった。

また、知識の保存が重要視され、まとめた紙の束を管理する建物が建てられた。

その建築物は、現在、国立図書館となっている。

- 対立

このまま、穏便に併合するように見えたが

修道士らが常に厳しい労働や単調な仕事ばかりしている人々をみかけて事態は変わっていく。

修道士達は教義上相容れない奴隷制度をやめように要求しだした。

しかし、アーカム人にとって奴隷は大切な労働力であり、それを通して仲間に迎える儀式でもあった。

お互い譲らず、流れた時間とともに、相手に対する敵愾心だけがつのっていく。

争いが起きなかったのは、修道士たちは堅忍し、話し合いによる解決を望み

アーカム人は受け入れた彼らに陳謝してその感情を忘れず、ひたすら理解を求めたからと云われている。

落とし所を見つけられず、このいがみ合いは約100続いた。

- 内紛

突如、奴隷制度の存続派と廃止派で争いが起きた。

発端は些細なことのようだが、残された記述は改竄され双方ともに相手を悪と主張している。

この争いは7日で決着がついた。存続派の勝利である。

兵器や技術の差はもとより、生きる=略奪、として生きてきたアーカム人と修道士では

戦力が違い過ぎて戦争とはいえず虐殺であった。

時間がかかったのは、可能な限り殺害しないようアーカム側が気を配ったからとある。

一時、修道士たちを収容所にいれ、修道士たちを改めるようにした。

さらに、奴隷たちがアーカム人と共に戦った事が、戦争の結果以上に修道士達を苦しめた。

奴隷になる前、一般市民であった彼らは元自国や他国の奴隷の扱いを知っている。

『人間の形をした道具』、これが常識であった。

しかし、アーカム人にとって奴隷とは仲間となる通過儀礼。

労働を通して風習を学び、肉体を鍛え、知識を得、残した成果によって仲間になるのだ。

(五体満足でなったり、教養が無い捕虜は商品として奴隷市場に早々に売ってしまう)

市民権が得られなくとも生活は保護され、今で言う秘書、使用人として扱われるようになる。

その事実が絶望を希望と変え、共に生活しているうちに慣れ親しんでいった。 その事実が絶望を希望と変え、共に生活しているうちに慣れ親しんでいった。

解放されたところで昔の生活に戻れず、いつまでも今の生活で対等に扱ってもらえない。

つまり、奴隷たちにとって奴隷制度廃止に利点はなかったのだ。 - 外敵

- 略奪

- カンバ・フェロー建国

プレイヤーについて

- サイト発足時からいる一人。 プレイヤーとしての富嶽太郎氏の強さをよく知っており 復帰を期待してゲームを継続している。

- 終戦後、敵に対する因縁は水に流すが、戦い方は粘着性。 泥沼化させ、ゲリラ戦による戦い方を好む。

- 誰とでも敵味方わかれて戦いたいスタンスから 固定の味方をつくる同盟を嫌っている。 それ故、いくつかの戦争系箱庭を経ても加盟経験は富嶽太郎氏に誘われた一回のみ。 その時ですら、優先的に富嶽太郎氏と戦える事を加盟条件にするほどの戦争狂。 敗戦勝戦のどちらも楽しむことができ、勝負は時の運と割り切っている。

- 目下の目標は、加盟国未加盟国問わず、一騎打ちを挑まれ開戦に至ると 最後まで援軍を呼ばないで戦えるプレイヤーの意識改善。

- 他国間の戦争に対して基本的に介入しない。 ただし、戦力差があり過ぎる戦い・援護に対する報酬が良い、といった場合はその限りではない。